El rey Nabucodonosor fue el arquitecto que edificó uno de los imperios más esplendorosos que ha habido en la historia de la humanidad, a saber: el reino de Babilonia. Su capacidad administrativa y militar le ayudó a conquistar enormes territorios y a subyugar a los reyes que combatían contra él. El profeta Habacuc compara su capacidad militar “como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes; se ríen de toda ciudad amurallada” (1:9-10). Con esta imagen el profeta destaca la sagacidad y la habilidad de Nabucodonosor por conquistar a sus enemigos y, especialmente, cómo fue ayudado por Dios, quien le dio éxito en sus campañas militares y en su capacidad para organizar su reinado. Al respecto el profeta Habacuc dice: “Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia; tú, mi Roca, los has puesto para ejecutar tu castigo” (1:12). Podemos afirmar que Dios en su soberanía escogió a Nabucodonosor como un instrumento de justicia y castigar a su pueblo que se había desviado de su Ley.

Lamentablemente, el rey Nabucodonosor pensó que su éxito se debía a su astucia y capacidad personal. Con esta actitud se llenó de orgullo, arrogancia y autosuficiencia y afirmó “¡Miren la gran Babilonia que he construido! ¡La he construido con mi gran poder, para mi propia honra!” Con esta afirmación descartó el reconocimiento de la acción y de la bendición de Dios quien fue el que le dio los dones y la capacidad para alcanzar todos sus logros y se atribuyó el atrevimiento egoísta de creer que lo construido fue para su “propia honra”.

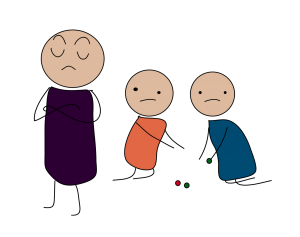

Ante esta actitud prepotente, Dios actuó con severidad contra Nabucodonosor y lo humilló como si fuera un animal hasta que reconociera que solamente Dios es digno de honra y de gloria, como le advirtió el profeta Daniel al decir: “Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes; comerás pasto como el ganado, y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, y que se los entrega a quien él quiere” (Dan. 4:32).

Como cristianos, debemos recordar siempre que los éxitos que logramos en la vida son manifestaciones de la gracia y de la bendición de Dios que actúa en nuestro beneficio. Es un grave error pensar que el éxito lo hemos logrado por nuestra propia capacidad y destreza. Lo contrario al orgullo es desarrollar y practicar una actitud humilde; el Señor Jesucristo dijo: “Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma.” (Mt. 11:29). Ser humilde es depender de Dios y reconocer que lo que somos y tenemos es por su amor y bendición. Recordemos que: “Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes” (1 P. 5:5).